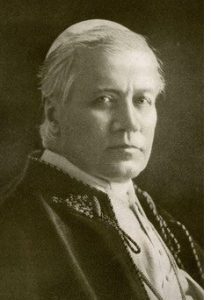

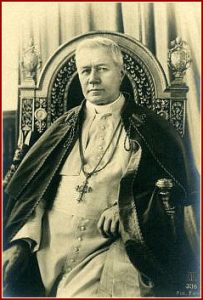

San Pío X

Obispo de Mantua

(1885-1894)

“En nuevo obispo, pobre de bienes, pero rico de corazón, no tiene otra mira que la salvación de las almas”

En la ciudad de Gonzaga

El 18 de abril de 1885 Mons. Sarto bendecía por primera vez en la catedral de Mantua a un inmenso gentío que le aclamaba. Aquel día marcaba la resurrección y la vida de toda la diócesis.

Ya un mes antes había dirigido al clero y al pueblo mantuano una emocionada carta pastoral que era como su programa.

En ella decía:

“Por las almas no me perdonaré cuidados, velas ni fatigas. Mi esperanza está en Cristo, mi fuerza está en Él. Sé que por la salvación de las almas tendré que soportar sacrificios, sufrir ofensas, enfrentarme con tempestades y luchar contra el mal, pero mi pueblo me hallará siempre en mi sitio y siempre lleno de caridad.”

Había llegado a la ciudad de los Gonzaga con dos intensos amores: el amor a su Iglesia, de la cual se sentía pastor, y el amor a su pueblo, del cual se sentía padre.

No había ambicionado una carga para la cual se sentía sin fuerzas; pero no temía una carga que le había sido puesta sobre los hombros por la mano de Dios.

El Seminario

Gracias a su inteligencia rápida, Mons. Sarto no tardó en comprender la situación de su diócesis.

Como capellán y párroco, conocía las necesidades del pueblo, y, como canciller y vicario capitular, conocía bien las del clero.

Así, sus primeros pensamientos y los primeros latidos de su corazón fueron para el clero.

Pero éste era escaso en número y tenía que trabajar fatigosamente en un terreno áspero e ingrato, envenenado por las tendencias laicas de la masonería que, gozando entonces de la soberanía en la vida civil, hostigaba sin piedad el crecimiento de la vida religiosa del pueblo.

“Necesito profesores en el Seminario, necesito sacerdotes en la ciudad y en la diócesis: es una verdadera desesperación.”

Así se lamentaba Mons. Sarto el 2 de junio de 1885, y, poco después, volvía a lamentarse:

“Los únicos frutos que me ofrece este año mi Seminario son la ordenación de un presbítero y de un diacono. ¡Que miseria y cómo se me aprieta el corazón, cuando necesitaría cuanto menos cuarenta!”

Mons. Sarto no vaciló, no lloró lágrimas vanas. Con mirada segura y pulso vigoroso se dispuso al duro trabajo de aquella restauración que debía levantar en breve tiempo la diócesis de Mantua a la dignidad de las mejores diócesis de la Lombardía.

Y empezó por el Seminario.

El Seminario de Mantua no respondía a las urgentes necesidades de la diócesis. Después de haber sufrido durante un decenio las conmociones políticas de la época, carecía de medios. Monseñor Sarto dirigió un conmovedor llamamiento a los mantuanos, para que acudieran en ayuda de aquel Seminario del que dependía el porvenir de la diócesis. El 5 de julio de 1885 escribía:

“Es aquí donde reposan mis afanes. Es aquí donde se concentran mis afectos y donde callan o crecen mis angustias. Ésta es la obra más digna que pueda salir de las manos de un obispo.”

Clero y pueblo, ricos y pobres, poderosos y humildes trabajadores respondieron con entusiasmo a la voz apasionada de su obispo y un año después el Seminario mantuano era uno de los más florecientes de Italia en el número de los alumnos, en el orden y la disciplina, en la modernidad de los estudios y en la sólida piedad sacerdotal.

Pero si el Seminario era como la pupila de sus ojos y el corazón de su corazón, no eran menos sus estudiantes para Monseñor Sarto.

Para ellos no ahorraba solicitud, no evitaba fatiga, esfuerzo, gato, tiempo. Los visitaba casi cada día, se interesaba por sus necesidades, estudiaba su índole y su carácter, los seguía con atención en sus estudios, en el espíritu de su piedad y en la formación sacerdotal de sus sentimientos.

No buscaba en ellos el número, sino el espíritu de Jesucristo. Y era inexorable cuando alguno no reunía los requisitos esenciales: les invitaba a abandonar el Seminario. Lo sacrificaba con dolor, pero con determinación, porque sabía por experiencia que los sacerdotes formados bajo el estímulo de cálculos humanos y de intereses terrenos, eran un castigo de Dios.

Pero algunos entonces manifestaba su caridad, si aquellos que alejaba del Seminario eran pobres, no les abandonaba a sus propias fuerzas: les procuraba una ocupación conveniente y un trabajo honesto.

La visita Pastoral

Aseguraba ya la vida del Seminario y encauzaba convenientemente la formación espiritual y cultural de los alumnos, se dispuso a empezar la visita pastoral a toda la diócesis. No deseaba pompas ni honores; anhelaba únicamente la salvación de las almas. El 18 de agosto de 1885, decía en una carta pastoral:

“Que recuerde cada párroco que cuando me habrá ofrecido su mesa con los manjares de cada día; cuando habrá compartido conmigo, sin brindarme otra cosa, su pan de cada día, entonces partiré de su parroquia verdaderamente satisfecho. Visitando las parroquias por la mañana muy temprano, gozaré si hallo a los fieles reunidos en la Iglesia rezando. Esta será la mejor acogida que me puedan tributar y la más alta demostración de afecto: encontrar corazones confiados y abiertos, rostros serenos y respeto para quien trae la bendición del Señor.”

Y el obispo apóstol fue peregrino de parroquia en parroquia, como un evangelizador sereno que lleva en sus manos el bien y la paz: manso y humilde, lleno de misericordia y de caridad, sus impulsos, sin rumores, sin choques, aunque tuviera que despertar con su autoridad a los que habían caído vencidos por la lentitud y por la modorra.

Y pasó entre los buenos y los tristes, entre los humildes y los afligidos, por los hospitales, por los orfanatorios y por las cárceles, siempre y por doquier magnifico, animador de cristianas energías, asiduo al confesionario, infatigable en la explicación del Evangelio, sin cansarse nunca d enseñar el Catecismo y la Doctrina cristiana.

Conocía sólo dos palabras: sacrificio y caridad. El sacrificio de si mismo, pleno y completo; y una caridad amplia, paciente, generosa.

Alguna vez regó con lágrimas amargas, hasta sentir quebrantada su salud, la semilla que arrojaba abundantemente en los surcos de las almas; pero más de una vez su corazón se dilató en el abrazo de un pueblo, conquistado para Dios por la intensidad de su amor insuperable por la salvación de las almas.

El Sínodo

Después de haber trabado conocimiento con su pueblo y con su clero y de haberse hecho cargo de las necesidades más urgentes de las ciento cincuenta y tres parroquias de la diócesis, el 16 de febrero de 1887 anunció el Sínodo Diocesano, como decía:

“Para redactar, con lenta y madura deliberación, un compendio de estatutos diocesanos y para establecer las normas oportunas para los nuevos tiempos, para los nuevos males, para las nuevas exigencias que los pasados Sínodos no podían ni tan siquiera imaginar.”

Sabía que desde la celebración del último Sínodo habían transcurrido dos siglos, y que los tiempos habían cambiado profundamente. Pero también había comprendido que si el mundo había caminado tanto, la palabra de Dios permanecía inmutable, sin cambios, eterna.

Así, después de gastar sus noches y sus días comprobando actas y disposiciones de sus predecesores, costumbres, usos y abusos locales del 10 al 12 de septiembre de 1888, reunido con sus sacerdotes, habló, discutió, decidió sobre las cuestiones más vitales de liturgia, fe y moral cristiana.

Terminando el Sínodo que, por la importancia de sus deliberaciones y de sus acuerdos, fue como la “Carta Magna” de la restauración de la diócesis mantuana, Mons. Sarto pudo respirar ampliamente y dio las gracias fervorosamente al Señor.

“He trabajado por casi un año- escribía el 28 de septiembre de 1888 a un canónigo de Treviso-, he echado mano de todas las delicadezas, no he contado sacrificios, ni tan siquiera económicos, para reunir a mi alrededor a mis sacerdotes. Pero es preciso hacer honor a la verdad: en esta ocasión el clero, con su concurso, con su postura y su docilidad, me ha dado la mayor de las satisfacciones. También el pueblo, más de lo que yo esperaba, ha participado en las fiestas públicas. Por todo ello demos gracias al Señor, cui soli honor et gloria.”

La diócesis mantuana, estimulada por su obispo, se encaminaba a días más prósperos.

Catecismo y Doctrina cristiana

Convencido Mons. Sarto de que la ignorancia de las verdades fundamentales de la fe y de la moral cristiana es el camino más corto para precipitarse en el desorden, en la disolución de las costumbres y en la incredulidad, tenía a flor de labio un argumento precioso, una insistente recomendación: la importancia de la enseñanza del Catecismo y de la Doctrina cristiana.

Ya en su carta del 12 de octubre de 1885 había hablado con claridad a sus párrocos, instruyéndoles sobre la manera y la ocasión de enseñar Catecismo y explicar la Doctrina Cristiana, en el Sínodo, en términos de más rigor, había vuelto sobre el mismo argumento.

“En todas las parroquias –había dispuesto- se instituirá la Escuela de la Doctrina Cristiana. Todos los domingos y fiestas de precepto se explicará en todas las Iglesias el Catecismo. El párroco expondrá la Doctrina Cristiana a los niños e, inmediatamente, desde el púlpito o la cátedra explanará el Catecismo al pueblo. En Cuaresma y en Adviento se dedicará una explicación especial y cotidiana a los niños para prepararlos a la Confesión y a la Comunión. Los padres, los tutores o los dueños (recuérdenlo los párrocos) que habitualmente impiden a sus hijos o dependientes la asistencia a la explicación de la Doctrina Cristiana, no pueden recibir la absolución.”

Le acuciaba un entusiasmo santo.

El 25 de mayo de 1889, al iniciar la segunda visita pastoral, dirigiéndose una vez más a los párrocos, escribía:

“Sobre todo, me consolará que se lleve a buen camino la enseñanza de la Doctrina Cristiana. Es éste punto sobre el cual os he llamado la atención apenas llegué a la diócesis. Éste, el que he recomendado vivamente en todas las parroquias en la primera visita pastoral y será éste el primero sobre el cual volveré, antes que otro, en la segunda visita.”

Nada le complacía más, durante la visita pastoral-a cualquier hora y por muy fatigado que se sintiera- que verse rodeado de una muchedumbre de adultos, muchachos y niños para explicarles el Catecismo y hacerles preguntas de Doctrina Cristiana.

Ningún sacrificio le parecía más dulce que el de llegar muy de mañana, después de kilómetros de camino, a una Iglesia que no tuviera párroco o cuyo titular estuviera impedido por causa legítima para hacerse cargo de la instrucción catequística dominical.

Así, para cerciorarse de que los párrocos explicaban regularmente la Doctrina Cristiana y para conocer su método, acostumbraba a hacer visitas de sorpresa: comparecía de pronto, ora en ésta; ora en aquella parroquia, y, al mismo tiempo, obligaba a algún párroco a explicar el Catecismo en su presencia, para asegurarse más de su capacidad y de su preparación.

Por ello, si algo lo convertía en juez severo e inexorable, era la negligencia en el cumplimiento del Sagrado deber de instruir a los fieles sobre las verdades de la fe.

No admitía explicaciones.

Música en las Iglesias de las Diócesis

Cuando nuestro santo llegó a la ciudad de los Gonzaga, en las Iglesias de la ciudad y de la diócesis –como ya hemos hecho notar- imperaba una música estilo teatral que era una profanación para el templo santo de Dios.

Monseñor Sarto, experto cultivador de la música sacra desde su juventud y que veía en ella una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad de la Iglesia, no podía tolerar este desorden. Sin violentarse, lo solucionó rápidamente, comenzando por su catedral, en la que era maestro de capilla un músico de mucho talento, pero contrario a toda idea de reforma.

Movido por el celo de conseguir el mayor decoro para el templo de Dios, Mons. Sarto supo encontrar en seguida, con su ingenio, el camino para triunfar en sus intentos y remover todos los obstáculos.

El 15 de octubre de 1887 escribía así al Capítulo de la Catedral:

“Es para mí un deber prevenir que a consecuencia de lo manifestado por el maestro Lucio Campani de que con retribución que da el obispo ordinariamente no puede sostener las Capillas musicales en la catedral, he llegado a la conclusión de escribir al referido maestro rogándole que licencie definitivamente a los cantores. Aseguro que se proveerá de la mejor manera al decoro de las sagradas funciones, tanto en las Misas como en las Vísperas.”

Y lo resolvió inmediatamente con la Escuela de Cantores Seminaristas, ya educados por él en la mística belleza del canto y de la música sacra.

Con este enérgico procedimiento, la reforma de la música sacra en Mantua podía considerarse ya un hecho. Animada y sostenida por las fatigas y los sacrificios del obispo de los mantuanos, fue propagándose en breve tiempo de la catedral a las parroquias de toda la diócesis, invitando al pueblo a cantar con más profundo sentimiento de fe y de oración.

Para Mons. Sarto, la música sacra había sido siempre como una necesidad de su alma de rendir a Dios el debido honor con el arte del canto y de los sonidos. Por eso no había cesado nunca de pedir y de promover con inmutable energía e inalterable ardor una plena y completa restauración del canto y de la música sacra, porque no había nada que deseara más ardientemente que escuchar al pueblo cristiano cantando su oración. Son pruebas convincentes de ello algunas cartas escritas por él en el último periodo de su episcopado de Mantua.

He aquí como desde Pavía, a donde se había trasladado para asistir a la Conferencia del Episcopado Lombardo, escribía el 12 de octubre al ilustre maestro Tebaldini, que había dirigido con aquella ocasión una hermosa selección de música sacra:

“Todos los Excmos. Señores obispos aquí reunidos aplaudieron el celo de que está usted animando para promover, conforme al espíritu de la Iglesia y a las recientes prescripciones de la Santa Sede, el estudio y la interpretación de la música sacra, una de las partes principales de la sagrada liturgia que tanto influye para despertar y mantener en los fieles la verdadera devoción.”

En octubre de 1893 se reunía en el Colegio Episcopal de Thiene, en la diócesis de Padua, un Congreso de Música Sacra. Imposibilitado de intervenir, pero no pudiendo estar ausente de él con el espíritu, escribiendo al presidente de aquel Congreso, expresaba así su pensamiento:

“Lo que hay que recomendar es el canto gregoriano y especialmente el modo de cantarlo y hacerlo popular. ¡Oh, sí se pudiese obtener que todos los fieles, igual que cantan las “Letanías lauretanas” y el “Tantum ergo”, cantasen las partes fijas de la Misa: el “Kyrie”, el “Gloria”, el “Credo”, el “Sanctus” el “Agnus Dei”! Esta seria para mí la más hermosa de las conquistas de la música sacra, porque así los fieles, tomando parte verdaderamente en la sagrada liturgia, conservarían la piedad y la devoción”

Y, remontándose cada vez más en alas de este pensamiento e imaginando escuchar a un pueblo que canta devotamente en su Iglesia las alabanzas de Dios, continuaba poéticamente:

“Imagino a veces mil voces que cantan en una Iglesia rural la “Misa de los Ángeles” o los “Salmos de las Vísperas corales” y me siento arrebatado, al sentir como despiertan siempre mi piedad y mi devoción los cantos del pueblo en el “Tantum ergo”, en el “Te Deum” y en las “Letanías” y los prefiero a las músicas polifónicas, impropias y mal orientadas.”

El 11 de junio de 1894, poco antes de partir para la Laguna de San Marco, respondiendo al joven maestro Lorenzo Perosi, que desde Francia le informó sobre las clásicas interpretaciones musicales que había escuchado en la famosa abadía de Solesmes, descubría así su sentir:

“Me alegro en el alma de que hayas terminado sano y salvo la primera etapa de tu viaje. Con l simple anuncio de las Vísperas que has oído cantar a estos venerables monjes, has aumentado mi deseo de que también se alabe al Señor de esta manera en Italia. No será cosa de poco tiempo, pero espero no morir antes de verla realizada.”

Iglesia y Papa: una pastoral famosa

Todos los testigos de Mantua están conformes en atestiguar que Mons. Sarto no perdió ocasión para confirmar a su pueblo en la piedad, para incitarlo a una valiente manifestación de su fe y para animarlo a una siempre creciente fidelidad a la Iglesia y a la mas incondicional obediencia al Papa.

Cuando hablaba de la Iglesia y del Papa parecía que su robusta elocuencia se transformara, como para expresarse con una gran inspiración y una apología triunfal.

Los romanos que lo escucharon bajo las bóvedas de la Iglesia de San Lorenzo en Panisperma, en febrero de 1893, con ocasión del Jubileo Episcopal de León XIII, quedaron tan impresionados por la fuerza de su elocuencia que no dudaron en presagiarle como no muy lejanos los honores del purpureo Senado de la Iglesia.

Mons. Sarto insistía tanto sobre la más sincera obediencia y sobre la más completa devoción al Papa y a la Iglesia, porque su fe descubría con claridad, instintivamente, el peligro de los nuevos errores que serpeaban. Sobre ellos volvía con calor y señalaba claramente la tremenda herejía que venía elaborándose y que ya comenzaba a obscurecer la inteligencias.

“No pocos –escribía en su famosa Pastoral del 7 de febrero de 18876- que apenas si conocen superficialmente la ciencia de la religión y la practican todavía menos, pretenden erigirse en maestros y van declarando que la Iglesia debe adaptarse ahora a las exigencias de los tiempos, que es totalmente imposible mantener la primitiva integridad de sus leyes; que los hombres más avisados serán de ahora en adelante los mas condescendientes, es decir, los que sepan sacrificar algo de lo antiguo a fin de salvar lo demás. En este moderno cristianismo, olvidada la antigua locura de la Cruz, los dogmas de la fe deben adaptarse a las exigencias de la nueva filosofía; el derecho público de las edades cristianas debe presentarse temeroso ante los grandes principios de la era moderna y confesar al menos la legitimidad de su derrota. La moral evangélica, demasiado severa, debe prestarse a componendas, a acomodos. Y la disciplina deberá retirar todas sus prescripciones, molestas a la naturaleza, para dar la mano al feliz progreso de las leyes de la libertad.

Estas advertencias del obispo de Mantua para mantener firmes en la fe a sus diocesanos y preservarlos de las tentaciones de desviarse del camino señalado por la inmutable doctrina de la Iglesia, remontan, nótese bien, al 7 de febrero de 1887.

Las herejías –como todos los grandes hechos históricos- no nacen y se desarrollan en un día. Tienen siempre sus raíces en movimientos lejanos y en rebrotes subterráneos y latentes que se manifiestan poco a poco como un veneno potente que lentamente muerde la carne y destruye la vida.

Entonces todavía no se hablaba de modernismo. La astuta herejía que debía trastornar tantas inteligencias y conducirlas al naufragio de la fe, aún no había tomado su obscuro nombre. Pero el obispo de los mantuanos, con su acusado instinto de los sobrenatural, conocía ya sus doctrinas y propósitos. Se hablaba de las teorías de una nueva filosofía de la cual debía surgir un cristianismo moderno, que tendría que suplantar al antiguo cristianismo, fiel a la infalible palabra de Dios y al magisterio supremo de la Iglesia de Cristo.

Mons. Sarto no fue el primer obispo de Italia que dio la alarma contra ese moderno cristianismo, pero fue, sin duda, uno de los primeros en señalar, con sorprendente precisión, sus caracteres y en denunciar valientemente su malicia. Se adelantó a aquel afortunado y providencial movimiento contra la fatal herejía modernista que él mismo, con el nombre de Pío X, había de conducir a un apogeo triunfal con la formidable Encíclica “Pascendi dominici gregis” del 8 de septiembre de 1907. Esta saco a la luz el encadenamiento lógico y el desarrollo de los errores denunciados en la carta pastoral del 7 de febrero de 1887: errores de aquella nueva filosofía, alimento de toda incredulidad moderna, aceptada y propagada con sorprendente astucia y herética perfidia por el nefasto sistema del modernismo.

En su pastoral, Mons. Sarto no da el nombre de esta nueva filosofía, porque sabía hablar a inteligencias no preparadas para las arduas especulaciones de la ciencia, pero conocía a fondo las bases sobre las que se apoyaba y conocía sus desastrosas consecuencias en el campo de la fe, de la disciplina, del derecho y de la moral.

No tenía intención alguna de anunciarse como iniciador, ni aún dentro de los confines de una diócesis, del movimiento antimodernista en la Iglesia: le bastaba que su clero y su pueblo estuviesen preparados contra el grave peligro que asomaba y confirmados en la fe con la más estrecha e inconcusa obediencia a la Iglesia y al Papa. Pero quien un día escribía la historia del modernismo, al señalar la hora de las primeras manifestaciones de esta herejía, no podrá menos que recordar la carta pastoral, escrita el 7 de febrero de 1887 por el obispo de Mantua, el futuro Pío X.

Acción Católico-Social

La promesa que Mons. Sarto había hecho solemnemente a los mantuanos de trabajar por la salvación de las almas, supo mantenerla con honor y fidelidad de obispo.

“no hemos venido al sacerdocio para llevar una vida cómoda – escribía el 25 de mayo de 1889 al anunciar su segunda venida pastoral- sino para trabajar mucho, porque sacerdote y fatiga son dos términos equivalentes; porque es una gloria morir de cansancio o bajo el cansancio…”

“En cuanto a mi –añadía- si por enfermedad no pudiese un día cumplir mi deber, ruego a Dios misericordioso que me lleve con Él”

Por ello, dispuesto siempre a comprender las múltiples necesidades y las distintas exigencias de la vida, el obispo de los mantuanos fue el hombre entregado a un incesante trabajo para arrancar de las insidias de la incredulidad y de la impiedad las almas que el Señor le había confiado.

Para la conservación del orden religioso-social cristiano fue instituida en 1867, la Sociedad de la Juventud Católica Italiana y en 1875 la famosa Obra de los Congresos o Comisiones Católicas de Italia, con el programa concreto de estrechar y coordinar en un único centro de acción todas las actividades de los católicos, no sólo para una decidida defensa de los sacros derechos de la Sede Apostólica, sino también para promover y tutelar al mismo tiempo los intereses morales y sociales de los italianos, agrupando alrededor del Vicario de Cristo y del episcopado una gran masa de seglares que participaran en los esfuerzos del apostolado cristiano.

En Mantua, donde con mas encarnizamiento se exasperaba la borrasca anticlerical, había que hacer resurgir la Acción Católica, sostenerla y darle una nueva vida, no sólo en el aspecto religioso, sino todavía más en el aspecto económico y social, conforme a las exigencias de los tiempos y a las necesidades del pueblo.

Era esta la empresa, en nada fácil, a que se consagró el obispo de Mantua, el cual, férvido animador de toda sana actividad encaminada al mejoramiento moral y económico del pueblo trabajador, seguía con iluminada solicitud aquellos problemas que tanto apasionaban ya entonces a los estudiosos de las ciencias económico-sociales.

Y lo que el trabajara para instaurar más decididamente la actividad de los católicos de Mantua, no bajo la bandera de un partido político cualquiera, sino bajo la del “partido de Dios” con una vida abiertamente cristiana; lo mucho que le preocupara la suerte de las clases trabajadoras, defendiendo valientemente sus derechos o procurando la avenencia en sus discordias; qué suma de energías y qué firmeza de voluntad desplegara en animar e impulsar a sacerdotes y laicos para que trabajaran en el campo de un movimiento económico-social estrictamente católico por el mismo encaminado no a la exaltación de los egoísmos privados, sino a la defensa de las justas reivindicaciones del pueblo y de los intereses supremos de la religión, pueden atestiguarlo los mantuanos, quienes en breve tiempo vieron un maravilloso florecimiento de obras que salían valientemente al paso del naciente socialismo, demostrando que sólo la Iglesia, en la función de las diversas clases sociales, en nombre de la caridad de Cristo, sabe dirigir la vida al orden, a la justicia y a la paz.

Sus decididos requerimientos a los católicos italianos

La acción Católica, centrada en la Obra de los Congresos Católicos de Italia, en tiempo de Mons. Sarto estaba trabajada – caso humano no nuevo- por divergencias en los puntos de vista y por disentimientos en la manera de pensar, que amenazaban seriamente los fecundos resultados de la labor realizada, paralizaban el trabajo presente y comprometían las esperanzas del porvenir.

Habiendo advertido el grave peligro que se cernía sobre las actividades de los católicos y la urgente necesidad de suprimir todo disenso, la presidencia general de la Obra de los Congresos y Comisiones Católicas de Italia, en el otoño de 1890, decidía convocar las sesiones de Lodi, las cuales debían demostrar que los católicos, manteniéndose unidos, constituirían una fuerza y una potencia. Pero urgía eliminar toda causa y todo pretexto de división, toda divergencia de opinión, todo personalismo y todo interés egoísta.

Y el encargo de llamar a los católicos a la concordia de las mentes y a la armonía de las voluntades, en el Congreso de Lodi, debía responder al obispo de Mantua, como obispo que estaba a la vanguardia del movimiento católico social.

En la tercera sesión general, saludarlo con vivísimos aplausos, se levanto Mons. Sarto, y con aquella libertad de palabra que se inspiraba siempre en pensamientos y programas de orden sobrenatural, exhorto de esta manera:

• Nunca como en estos tiempos, el Pontífice augusto ha manifestado su voluntad, sus deseos. Por lo tanto, escuchad su palabra.

• Mantened siempre en vuestros corazones y en los de todos, las obras de caridad, de aquella caridad que no disminuye en las desgracias y que no se venga de los enemigos; de aquella caridad que es el carácter distintivo de los seguidores de Cristo, pero que se muestra firme, cuando se trata de principios, contra los sembradores de discordia.

• Sacrificios de opiniones, aunque hayan sido sostenidas y defendidas por personas respetables, pero que no pueden disponer de todas las luces necesarias para dirigir bien su acción y conocer sus últimas consecuencias. Recordad que en nuestra obra –obra pública y acción práctica- no podemos invocar el aforismo “in dubiis, libertas” porque la duda debe ser resuelta por la Iglesia, la única que puede mostrarnos el camino que debemos seguir…

• Los católicos deben ejercitar un apostolado; pero la regla suprema de este apostolado es la misma que estableció Jesucristo, el cual definió así si divina misión: “Por amor me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad” el mal existe, pero antes de combatirlo en los demás, debemos destruirlo en nosotros mismos y mostrarnos, en todas las cosas, modelo de vida cristiana, a fin de que quien nos combata se avergüence, no teniendo nunca nada que reprocharnos.

Y después de unas palabras llenas de intensidad y elocuencia considerando los acontecimientos y las condiciones de los tiempos, concluía diciendo:

“Ignoro cuales sean los designios divinos sobre Italia, espero en las infinitas misericordias del cielo, pero tantas desgracias nos caen encima por la inercia, por la desunión de los católicos, que me atrevo a decir que si son tantos medios de que todavía disponemos, no llegamos a unirnos íntimamente para el bien, es justo que el mundo nos persiga”

Aquel discurso, a pesar de la dura verdad que sin paliativos había recordado Mons. Sarto, conmovió a los oyentes hasta el entusiasmo, y debía quedar como un aviso para el porvenir; amonestación que el obispo de Mantua con más calor y con no menos claridad repetía en el Congreso Católico de Vicenza el año siguiente, insistiendo sobre la unión de los católicos italianos, sobre las razones que le exigían y los deberes que imponía, como si ya Lodi no hubiese dicho bastante.

Después de invitar a los católicos a unirse urgentemente en su acción social, formando una apretada falange, concluía con estas palabras:

“esta unión la impone la Iglesia, si las desdichas de la patria y la amenaza de su ruina inspira sentimientos generosos, en las terribles crisis en que la Iglesia levanta el grito de su dolor, ¿Los católico serán tan insensatos de acrecentar con sus indiferencias y sus discordias estos dolores? ¿Querremos imitar a los necios de Sólima que, mientras caían a millares y las legiones romanas levantaban sobre las torres de la ciudad las águilas vencedoras, combatían entre ellos en sangrientas facciones, haciendo irreparable su ruina?

“unámonos todos con vínculos de mutuo amor, tendámonos amistosamente la diestra y trabajemos concordes para el bien en la Iglesia, sabiendo, cuando llegue el caso, perdonar con espíritu de concordia y de paz, para no dar al mundo el triste espectáculo de disensiones que no habría debido conocer nunca, y ello obligará a nuestros adversarios a repetir de nosotros lo mismo que los paganos decían de los primeros cristianos: “Mirad cómo se aman”

¡Ojala hubiese sido acogida, escuchada y seguida la voz previsora del obispo de Mantua!

Después de decir lo mucho que nuestro santo se había empeñado en una radical restauración de la enseñanza del Catecismo –fundamento de la vida cristiana- parecería casi inútil insistir acerca de su acción por el renacimiento de la fe en la diócesis de Mantua.

Pero¡ Cómo no recordar, aunque sea sólo en dos palabras, su incansable inquietud por despertar el culto y el amor a la Sagrada Eucaristía, celebrando con sus sacerdotes frecuentes reuniones Eucarísticas; levantando de su postración a las Órdenes del Santísimo Sacramento que languidecían; ordenando que el Viático fuese llevado a los agonizantes no ya casi escondido, sino entre muchedumbres de pueblo que reza, y aún inculcando cálidamente a sus párrocos que se convirtieran en propagandistas infalibles de la Comunión frecuente y a ser posible cotidiana, insistiendo, sobre todo, en la Comunión de los niños, aún de tierna edad; su idea, la que llevaba en el corazón cual un voto sagrado, como augural preludio de aquellos suavísimos “decretos Eucarísticos” que él mismo habría de promulgar con el nombre de Pío X, sello divino de un Pontificado animador de las más puras y de las más santas tradiciones de la Iglesia?

¿Cómo callar sus continuas preocupaciones por alimentar en su pueblo el sentimiento de la fe y de la piedad con la celebración de solemnes festividades religiosas, entre las cuales hay que recordar los dos Centenarios de San Anselmo de Luca, patrono de Mantua, en 1891, que él quiso que fueran imponentes y grandiosos por el esplendor de los ritos sagrados, pero todavía más por el extraordinario concurso del pueblo?

¿Cómo no decir que no se celebraba en la ciudad o en la diócesis una fiesta o un aniversario extraordinario en que él no participara para infundir en el alma de sus hijos su pensamiento, sus deseos, sus sentimientos, su mismo corazón, al mismo tiempo que su acción episcopal se desplegaba, alta y fecunda, en otras ciudades y en otras diócesis, asombrada ante su cálida y robusta elocuencia, digna de un antiguo Padre de la Iglesia, que iluminaba las mentes, calaba en los corazones y arrastraba las voluntades, porque buscaba sólo la gloria de Dios y la salvación de las almas.?

¡Y cómo no resaltar su profunda pasión, que lo llevaba a afrontar todas las fatigas, a sostener todos los sacrificios, y a utilizar todos los medios para que su clero se mantuviese a la altura de la propia vocación como el “genus electum” el “regale sacerdotium” y la “gens sancta” queridos por el primer Vicario de Cristo?

¿Cómo expresar aquella fuerza de su corazón, con la que sabia amar a sus sacerdotes?

Sus sacerdotes debían encontrar en él, no al juez o al censor, sino al amigo, al confidente, al hermano.

Afectuoso y expansivo, los acogía siempre con los brazos abiertos, a cualquier hora, en medio de cualquier ocupación, por grave y urgente que fuese.

Los dejaba hablar, los escuchaba con la más viva atención, les respondía con paternal afabilidad.

Apreciaba los esfuerzos de los más laboriosos, demostrándoles la gran satisfacción que le procuraban: a los preocupados, dudosos, angustiados, los animaba con palabras de esperanza cristiana. A los necesitados, les socorría con mano benéfica, doliéndose de que sus posibilidades no le consintieran mas, y si venían de lejos les obligaba a sentarse a sus mesa modesta, pero cordial, mientras que con aquellos que, caídos en alguna falta, prometían enmienda sincera, era tan amplio y generoso en la compasión y en el perdón que, cuando se alejaban de su lado, no podían menos que exclamar con las lagrimas en los ojos:

– ¡Qué obispo!… uno no puede hablar con él sin sentirse conmovidos.

A veces ni siquiera una palabra, sino simplemente una mirada, un además una sonrisa, expresaban elocuentemente sus sentimientos.

Un párroco tenía la costumbre de levantarse tarde, de modo que no llegaba nunca a tiempo para escuchar las confesiones de sus fieles y para celebrar la Misa a la hora oportuna. Avisado muchas veces por el obispo, no se daba por enterado.

Una mañana Mons. Sarto llega a aquella parroquia, entra directamente en la Iglesia, ve a unos fieles que esperan para confesarse y se sienta en el confesionario del párroco.

Al cabo de un rato llega el párroco maravillado de que un sacerdote desconocido este confesando. Se acerca al confesionario, levanta la cortina y se encuentra cara a cara con el obispo.

Mons. Sarto no dice ni una palabra: sonríe paternalmente, contento de haber dado aquel párroco una sorpresa.

Es inútil decir que no fue necesario que se repitiese la lección.

Los sacerdotes de Mons. Sarto debían obedecer, pero por la fuerza del amor. Amor por la salvación de las almas. Y obedecían como maravillados, no solo por la insuperable dulzura de sus maneras, sino también por su bien humor y por su alegría.

En una ocasión en que había una gran afluencia de hombres que querían confesarse, el obispo, entre los sacerdotes que se presentaban para este ministerio, había descubierto uno que demostraba gran ansiedad y no acababa de decidirse.

-¿Por qué no confía, reverendo?

-Porque no hay estola, Excelencia.

– Bien, pero ¿no está usted, que es sacerdote?… Confiese, confiese y vera como todo irá bien.

El santo quería nombrar párroco a cierto sacerdote de familia acomodada, bueno y capaz. Pero este no se sentía con fuerzas para aceptar una parroquia privada de recursos, y a demás, su salud no era buena.

Un día, el obispo, aprovechando la visita que le hacia aquel sacerdote, lo invitó a comer: después les pidió si quería acompañarle en su coche. El buen sacerdote, sintiéndose honrado con la invitación, acepto.

El santo lo llevó a aquella parroquia, hizo tocar las campanas y, cuando el pueblo estuvo reunido, dijo:

“Se que estas tristes porque os falta un párroco. He querido consolaros, trayéndoos a este buen sacerdote, que estoy seguro ha de cumplir con un gran celo y su gran capacidad”

El sacerdote se quedo boquiabierto y, no teniendo valor para dar un disgusto al obispo, acepto la parroquia.

Los sacerdotes de la diócesis de Mantua podían estar tranquilos con un obispo como él, porque sabían que era justo e imparcial estimando los meritos y la capacidad de cada uno. Sus decisiones referentes al sagrado ministerio iban precedidas siempre de madura reflexión. En la distribución de honores y dignidades, en la designación de cargos y prebendas, no conocía personalismos, no se dejaba influir, no obedecía a motivos humanos. Su pensamiento era premiar siempre a los más dignos. Los sacerdotes no ignoraban que en la turbia atmosfera de rabioso anticlerismo y de radical desprecio sectario en que Vivian podían encontrar en él un valiente defensor de sus derechos y un valedor decidido de sus prerrogativas, dispuesto a dar por ellos la misma vida.

Cuantas veces, solo una sombra de sospecha de su clero le hizo decir:

“Por el honor de mis sacerdotes, me dejaría matar antes de ceder.”

Pero el ímpetu de la caridad del obispo de Mantua se manifestaba de una manera conmovedora con los que Vivian olvidados de sus destinos eternos.

Eran estos los pobres a quienes urgía buscar, ayudar y salvar. “los pobrecillos –repetía a menudo-, son los dignos de la mayor compasión, y para volverlos a los caminos de salvación, hay que ayudarles.”

¿Quién puede decir el número de almas extraviadas en el error o vencidas por las pasiones que al contacto de su corazón encontraron la fe y la esperanza, se reconciliaron con la vida, aceptaron la lucha y hallaron la paz en la resignación cristiana?

Un profesor del Real Liceo de Mantua estaba moribundo y se decía por todas partes que iba a morir como había vivido: lejos de la Iglesia y de los Sacramentos.

El obispo sintió un gran desasosiego y, en seguida, hizo preguntar al agonizante si estaba dispuesto a recibir al amigo Sarto.

El profesor, ante un solo acto de tan exquisita cortesía, se sintió conmovido y, con igual cortesía, hizo responder que esperaba al amigo Sarto.

Era avanzada la noche. Mons. Sarto se levanta de su mesa de trabajo, sale del Obispado y acude inmediatamente al lecho del moribundo. ¡Momentos misteriosos, como la misericordia de Dios, los que transcurrieron al lado del agonizante!

Por la mañana, toda la ciudad sabía que el profesor se había confesado con el obispo, que había recibido el Viático y la Extremaunción y que había muerto consolado por la fe de Cristo.

¡Qué no habría hecho Mons. Sarto para salvar un alma! Ningún obstáculo era insuperable para él y ninguna dificultad podía hacerlo retroceder. No temía sacrificios, no atendía a amenazas y no le espantaba poner su vida en peligro.

Los judíos que bautizo en el hecho de muerte, desafiando no pocas amenazas, son una confirmación nada dudosa de su espíritu apostólico. De la compasión que por ellos sentía nos ha quedado un episodio que no podemos silenciar.

Un día, a primeras horas de la tarde, pasaba por delante del cementerio de los judíos. Se paró y mirando aquellas tumbas que le hablaban de una fe en la otra vida, preguntó al joven sacerdote que le acompañaba:

-¿Tendría eficacia un “De Profundis” por estos pobres muertos?

El joven, que hacía poco había terminado sus estudios universitarios de Roma, intentó responder. Pero el obispo, quitándose el sombrero, lo interrumpió y comenzó a recitar el “De Profundis”.

Terminada la oración y reanudado el camino, dijo al joven sacerdote:

-Mira, tú acabas de licenciarte en Teología en Roma. Es la ciencia soberana y, para nosotros, indispensable. Pero, créelo: también Nuestro Señor tiene su Teología, con un sistema particularísimo. Ahora comprenderás por qué he querido que rezáramos por esos pobrecitos.

La salvación de las almas era el anhelo más profundo del obispo de Mantua, la vida de su vida.

¡Qué gran tristeza la de aquel domingo de agosto de 1887, cuando hallándose en visita pastoral en Castelbelforte, supo que de allí a poco habían de salir para América unos 305 fieles para buscar el pan que la ineptitud de los gobiernos les negaba!

Le preocupaba la suerte de aquellas almas que se aventuraban en tierras lejanas, con peligro de perder la fe en que habían sido engendrador. De regreso en Mantua se apresuro a dirigir a todos los párrocos de la diócesis una carta. Les exhortaba a que, movidos a piedad por la salvación de las almas de los emigrantes, les persuadieran a no dejarse llevar de fáciles entusiasmos, a no engañarse con las maravillas promesas de voraces reclutadores, “porque toda su vida no bastaría para reparar las consecuencias de un mal paso”

“Que no os detenga-añadía- para hacer gran obra de caridad, el temor de excitar contra vosotros las oras de hábiles espectadores, afanosos de enriquecerse con la candidez de los emigrantes. La verdad engendra odio, pero, si siempre es hermoso rendirle el debido homenaje, lo es más en un asunto de importancia, que se refiere nada menos que a la salvación de las almas.”

“haced –concluía- cuanto os sugiera vuestro celo, y cuanto os indique la iluminada prudencia y el consejo de personas sensatas. Y, ya que formamos parte del número de aquellos hombres que deben salvar a Israel, no nos mostraremos indolentes ante tantas almas expuestas al peligro de una ruina total.”

Firmeza de Obispo

El obispo de Mantua no ignoraba que el prestigio de la autoridad está en la bondad.

Ser conciliador, pero sin sombra de servilismo, era una norma en las relaciones con la autoridad civil.

Sabía distinguirse entre la persona y los principios. Con la persona era todo indulgencia y caridad, con los principios la intransigencia más absoluta, porque tenía plena conciencia de aquel deber que, superando todo respeto humano, no sacrifica nunca la libertad de la acción y de la palabra en perjuicio de la justicia y de la verdad: firmeza lógica, creyente y sincera que a su tiempo informará la política de Pío X.

Así, puesto delante de los derechos de Dios o de la libertad de la Iglesia, de la santidad del culto, de la grandeza de la doctrina católica o de la salvación de las almas, Mons. Sarto no admitía discusiones, no atendía protestas. Era inflexible, y estaba dispuesto a dar su propia vida.

Nunca abdico de su dignidad de obispo, ni jamás permitió que humillaran su autoridad pastoral, cediendo a los términos medios y a las componendas que constituyen la política de los cobardes. Fue siempre expeditivo, habló siempre con la fuerza de los trescientos de Nicea, y su palabra era seguida por una acción pronta, inmediata, irrevocable, porque “no temía llegar a ser impopular.”

Entre muchos episodios, que abundan, citaremos alguno.

En Mantua existía la costumbre de que el 14 de marzo –día del rey Humberto- las autoridades civiles y militares asistieran al Te Deum en la catedral y después pasaran, para una ceremonia parecida, a la sinagoga.

Mons. Sarto, que no toleraba las posiciones equivocadas, en 1889, pocos días antes del 14 de marzo, se decidió a poner fin a esta indecorosa comedia, haciendo saber al gobernador de la ciudad que si las autoridades civiles, y militares intentaban –como en los años anteriores- pasar, después del canto del Te Deum, de la catedral a la sinagoga, el obispo se encontraría en la dura necesidad de no recibirles en la catedral, y dejó muy claro el dilema: o sólo en la catedral con el obispo, o las puertas de la catedral estarán cerradas.

Desconcertado por este ultimátum del obispo, el gobernador pidió instrucciones al Excmo. Crispi, a la presidencia del Consejo de Ministros, y la respuesta del viejo garibaldino, a quien no gustaban los Te Deum, fue ésta: Ni a la catedral, ni a la sinagoga”.

La respuesta no demostraba una alta sabiduría política, todo lo contrario.

“A su manera –concluía Mons. Sarto, contando el curioso episodio- Crispi me ayudó a evitar para siempre el escándalo.”

Mons. Sarto había nombrado párroco de Pozzolo a un dignísimo sacerdote. Pero según algunos prohombres de aquella parroquia, aquel párroco no era adecuado. Un día se presentaron al obispo para exponerle las que creían sus razones y persuadirle de que nombrara otro párroco.

Mons. Sarto, que no toleraba que le ataran las manos, después de haberlos escuchado, se levantó, y con un tono que no admitía replica, dijo:

“A Pozzolo irá el párroco que yo quiera, y cuando yo quiera.”

En Poggio Rusco – baluarte del socialismo- donde el número de los niños bautizados no llegaba a la mitad del de los nacidos, se quería conmemorar el aniversario de la muerte de Garibaldi con el bautismo de unos dieciocho niños, entre los cuales había incluido un hijo del alcalde.

La ceremonia debía ser acompañada, naturalmente, por el himno garibaldino, interpretado por la banda del pueblo.

El párroco había avisado que bautizaría a los niños, pero que en la Iglesia no toleraría ni músicas ni himnos.

Los socialistas prometieron respetar el rito sagrado. Pero que apenas comenzaba la ceremonia, irrumpen en la Iglesia, cantando el himno de Garibaldi al compás de la música.

El párroco interrumpe al instante la ceremonia y telegrafía al obispo, notificándole el abuso y la profanación sacrílega de aquellos energúmenos.

Al día siguiente Mons. Sarto llega a Poggio Rusco e inmediatamente ordena que toquen las campanas.

La población, llena de curiosidad, se dirige a la Iglesia. El obispo sube al pulpito y dice:

“Desde este momento, yo soy vuestro párroco y me quedare aquí hacia que hayáis bautizado a todos vuestros niños. Entre tanto, desagraviemos al Señor por la ofensa que l inferisteis ayer:”

Bajo del pulpito e hizo exponer a la publica adoración el Santísimo Sacramento.

Nadie replico, y todos rezaron con el obispo, el cual empezó en seguida a predicar en forma de santa misión, continuada en los días siguientes, con un fruto inmenso para aquellas pobres almas y con una gran alegría para los padres, que vieron descender sobre las criaturas la gracia regeneradora del Bautismo, administrado por el santo mismo.

Hasta entonces, los mantuanos no habían visto un obispo como aquel.

El corazón del Obispo

“La caridad para con los pobres fue la característica de la vida de Mons. Sarto en Mantua” afirman, concordes, todos los mantuanos.

Los pobres eran “sus queridos amigos” más aun, “sus benjamines” los amaba de verdad y los recibía a cualquier hora del día, porque bajo sus harapos, con los ojos de su gran fe, él veía al Pobre Divino y le parecía revivir momentos de felicidad cuando en las ceremonias litúrgicas del Jueves Santo, les lavaba los pies y, arrodillado en el suelo, se los besaba como si fuesen los pies del Señor.

Por ellos llegaba a olvidarse de si mismo, y no raramente llegaba a encontrarse sin un céntimo y casi sin vestidos.

“Poco para él y todo para los pobres” y con largueza tan inextinguible, que no excluía a nadie de su caridad, y aún menos a los adversarios y a los enemigos del Altar, logrando a veces darles, junto con el pan, la luz de aquella fe cristiana que habían abandonado.

Indigentes sin seguridad ante el mañana, miserables perdidos en la vida sin la luz de una esperanza, enfermos privados de lo necesario y familias nacidas en la pobreza o caídas del bienestar en la miseria, encontraron siempre en Mons. Sarto un socorro pronto y generoso.

Nadie recurrió a él en vano y nadie se marchó con las manos vacías.

Quien hubiera entrado en el palacio del obispo de Mantua habría visto renovarse el espectáculo de la caridad de Borromeo en Milán o de Lorenzo Justiano en Venecia.

Un testigo ocular, contando una visita a Mons. Sarto, decía: “Me encontraba en la plaza de la catedral: a la derecha, severo, el palacio ducal que recuerda toda una historia de empresas atrevidas, de arrogancia y de magnificencia. En frente, el antiguo palacio de los Gonzaga, ahora residencia episcopal.

Atravesé el atrio, lleno de pobres: viejos, mujeres con vestidos ajados y niños decrépitos desfilaban, uno por uno, ante un sacerdote que de un saquito que sostenía con la mano izquierda iba sacando las limosnas.

-Aquí se repite la caridad de San Lorenzo Justiniano- dije yo, dirigiéndome a un hombre, que me pareció el portero.

-Y tanto, Señor mío- repuso-; y esta caridad se repite aquí tantas y tantas veces… ¡Es un ángel este obispo! Todos le quieren bien.”