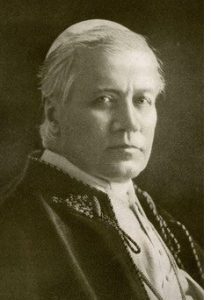

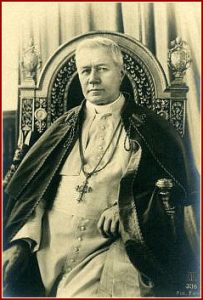

San Pío X, Vida

“Pauper Et Dives”

Pobre de bienes terrenales, Pío X, era rico de aquella caridad que es conquistadora misteriosa de los corazones.

Toda su vida, desde la pequeña Tómbolo hasta las alturas del trono papal, fue una continua, constante y dulcísima efusión de aquella caridad, por la cual mereció que el mundo pudiera repetir de él al inspirada sentencia: “Dispersit, debit pauperibus” puesto que, como el justo alabado por el oráculo de Dios, nunca “corrió tras el oro, ni nunca puso sus esperanzas en el dinero ni en los tesoros de la tierra.”

Para él, la pobreza; para sus hijos, las riquezas de su corazón, grande como el mundo. Para él, los sacrificios y las privaciones; para sus hijos, los tesoros de la Iglesia. Acostumbraba a decir: “Esta es la casa del Padre: hay para todos”. Y no estaba contento si no se privaba hasta del último céntimo.

“Cierta mañana, el Siervo de Dios –así lo atestiguaba el ilustre profesor Marchiafava, su médico, en el proceso ordinario romano- me pidió si quería dar con él un paseo por los jardines vaticanos. Acepte de buen grado el honor que me hacía, y, al salir de la habitación, hice ademan de cerrar la puerta. “Déjela abierta… – me dijo sonriente-; no hay ni in céntimo. Esta mañana lo he dado todo.”

Tanto en Salzano como en Mantua y en Venecia, “lo daba todo” y, si tenía un disgusto, era el de no poder dar cuanto hubiera deseado y querido.

Pero ¿Cómo contar las cantidades que salían de sus manos, y que enviaba, por sus más fieles, a secar lagrimas y mitigar dolores? Siempre dispuesto a socorrer desventuras y calamidades, gemidos de los que sufrían, lágrimas de huérfanos, invocaciones de descarriados, aflicciones, desgracias, miseria, indigencia…

“Solo Dios sabe la cantidad que había distribuido en limosnas públicas y privadas –manifestaba su cardenal secretario de Estado.

“Gasto millones y millones con tanta generosidad y largueza que maravillaba como podía conseguir tanto dinero” –afirmaba con admiración su ultimo maestro de cámara.

La historia del Pontificado, en el campo de la caridad, contiene paginas dignas de paragonarse con las más luminosas de la historia de la caridad cristiana.

¿Quién no recuerda aquel amanecer del 28 de diciembre de 1908, cuando, bajo el furor de una espantosa catástrofe telúrica, se derrumbaban dos florecientes ciudades, Reggio-Calabria y Mesina, sepultando bajo los escombros de sus ruinas cien mil vidas humanas?

Ante aquella terrorífica desgracia, Pío X, lanzo en seguida una conmovedora llamada a los católicos de todo el mundo; envió inmediatamente sobre aquel campo de muerte una delegación especial para que llevara en su nombre los primeros socorros, y, abriendo los brazos de Padre universal, en un ímpetu de sublime caridad, abrió de par en par las puertas del vaticano para acoger a los heridos que en interminables caravanas llegaban a Roma, deshechos por el espanto y por el terror, mientras se preocupaba de colocar quinientos setenta y cinco huérfanos recogidos o arrancados de las insidias de improvisadas comisiones hostiles a la Iglesia.

La organización de los socorros fue tan rápida y perfecta que la misma prensa masónica, así como el famoso alcalde de Roma, Ernesto Nathan, no pudieron esconder su profunda admiración por la inmensa caridad del Pontífice, que, con la construcción de nuevas Iglesias y casas económicas, con seminarios y pensionados, con escuelas, asilos infantiles y laboratorios – sin contar con la continua distribución de dinero, ropas y de cualquier cosa que requerían las múltiples necesidades-. Había hecho renacer la vida donde antes había pasado el flagelo.

Fueron días de luto y de llanto, pero también jornadas luminosas y triunfales para el corazón magnánimo del Papa santo, hasta quien de todas partes del mundo llegaban, como en un himno heroico de gloria, las aclamaciones que le saludaban: “Calabriae ac Siciliae orphanis Adiutor er Pater”.

Era en aquellos días en que un periódico nada sospechoso, por cierto, de clericalismo – “Il. Giornale della Sicilia” –escribía:

“Tal vez nunca ninguna otra obra de rápido y continuado socorro fue realizada con tanto silencio. En Roma, mientras los varios comités gubernamentales, municipales y particulares, se disgustaban, por vanidades mezquinas, los heridos y los prófugos; mientras se encendían las polémicas, se discutían los medios, se entrecruzaban las deliberaciones, los asilos vaticanos se abrían, sin que sus puertas chirriaran al acoger a los supervivientes.

Esto lo hemos visto con nuestros propios ojos, como otros han visto en Sicilia y en Calabria surgir como por encanto innumerables pabellones, unos para heridos, otros para huérfanos, otros para oficinas de socorro. Pero todo ello sin ruido, como si el Vaticano realizara su trabajo, grande o pequeño, por medio de obreros invisibles, movidos por el deber urgente. Y es precisamente debido a este orden y a este silencio, que la obra de socorro ofrecida por el Vaticano ha podido desarrollarse con rapidez y eficacia.

En esta obra de socorros hacia los siniestrados del terremoto y hacia las regiones desoladas se ha verificado una vez más aquello que cada día debemos constatar, no por cierto en honor y gloria de la tercera Italia: libre de nuestra burocracia, sin todos los obstáculos de las cuestiones personales y de partido, el Vaticano, ya restaure un monumento artístico, ya se disponía a realizar una obra de solidaridad humana, siempre lo hace mejor que nosotros.”

Así, pues, después de distribuir ocho millones para ayudar a aquellas tierras desoladas, a su muerte se le encontró un sobre con estas palabras autógrafas: “Para mis huérfanos de Reggio Calabria y Mesina”.

En aquel sobre se aseguraba el mantenimiento de cuatrocientos huérfanos que el Papa piadoso había tomado a su cargo.

Era así como el Pontífice santo distribuía el dinero de la Iglesia.

Caridad maravillosa que al evocar recuerdos lejanos, se colorea de nuevas luces, las cuales dan mayor realce a la caridad sin límites del Papa santo.

En Mantua, nuestro santo había conocido a un cierto Pedro Lazzé. Uno de los miserables más desesperados de la ciudad que él tantas veces había socorrido.

Cuando en junio de 1893, fue elevado a la Sagrada Purpura, el bueno de Lazzé, movido por un sentimiento de gratitud, le felicito, diciéndole, entre otras cosas:

-

Como puede ver, Eminencia, la humanidad se divide en dos clases: la clase de los afortunados y la clase de los desventurados. Yo pertenezco a la segunda: Vuestra Eminencia a la primera. Ahora, Vuecencia es Cardenal, pero luego será Papa.

-

¡Bravo! –respondió el obispo.

Y bromeando añadió

-

Cuando seré Papa, te hare comandante de la Guardia Noble y entonces pertenecerás a la clase de los afortunados.

Lazzé no olvido la promesa hecha en broma, y, cuando le escribía a Venecia para pedirle algún socorro – lo que sucedía a menudo y nunca sin resultado- se firmaba:”Pedro Lazzé, comandante de la Guardia Noble en espera”

El 4 de agosto de 1903, nuestro santo asumía el Supremo Pontificado y, aquel mismo día. Lazzé escribía al Padre Santo una carta, en la que le manifestaba su propia satisfacción, terminándola con estas sencillas palabras: “Dispenso a Vuestra Santidad de mantener la promesa hecha y me reitero obedientísimo: Pedro Lazzé. Comandante de la Guardia Noble en descanso.”

Algunos días después le llegaba al buen Lazzé una carta autógrafa del Siervo de Dios acompañada de un esplendido donativo.

Aquella carta recorrió toda Mantua, que recordaba una vez más la insuperable bondad de su antiguo obispo.

En 1865, un soldado austriaco, un tal Juan Baier –hallándose en la prisión de Tómbolo –tuvo un desvanecimiento.

El capellán, don José Sarto, conocido del caso, corrió inmediatamente al lugar del suceso, prestándole los más solícitos cuidados.

Unos cuarenta años después, le llegaba al santo, elegido ya Papa, una carta desde el Imperio austro-húngaro. Era la carta de aquel pobre soldado que recordaba a Su Santidad, con complacencia, los cuidados que de él había recibido en Tómbolo.

“El Papa acogió conmovido la carta de aquel antiguo soldado, y, con gesto de paternal bondad, le mando una importante limosna”

La ilimitada confianza que tenía en el Señor alimentaba su inagotable caridad.

“¡La Providencia no falta nunca!” Es esta la gran palabra de la fe que tan a menudo salía de labios del santo, cuando clérigo, cuando sacerdote y cuando obispo patriarca, y, finalmente, cuando Papa. La encontramos en sus cartas, en sus conversaciones familiares, en sus predicaciones, en sus homilías, en sus alocuciones, siempre.

Por esto, porque vivía en manos de la Providencia con un abandono completo, confiado y absoluto, esperándolo todo de Ella, cuando habia ideado una obra encaminada a la gloria de Dios y a la salvación de las almas, si no tenia medios, no perdia los ánimos: resistía con energía y ardor, luchaba con oraciones al Señor y salía triunfante en sus intentos, “experimentando visiblemente –como él mismo afirmaba con complacencia intima- la ayuda de la divina Providencia.”

Cada vez que tenía que afrontar gastos y sacrificios para la construcción de nuevas Iglesias, de seminarios o de alguna que otra obra importante, no temia le faltaran los medios necesarios, puesto que estaba seguro que el Señor se los procuraría. Y los medios necesarios no le faltaron nunca y tan abundantes y copiosos que él mismo no sabía explicarse cómo podía suceder.

Parecía como si el dinero creciera en sus manos.

-

¿Ve usted?- decía un dia a una señora de la aristocracia romana, señalándole el cajoncito de su escribanía-. De aquí sale y aquí entra tanto dinero que yo mismo no lo comprendo.

Un milagro viviente, visible todos los días, y especialmente maravilloso, porque el santo no pedia nunca nada.

Una vez se le propuso recomendar por medio de los nuncios apostolicos el incremento del “óbolo de San Pedro”.

-

No me parece bien pedir nada – replico, rechazando la propuesta-. Tengo la firme seguridad que el Señor, de uno u otro modo, no dejara de proveer lo necesario para la Iglesia y para sus obras.

Y el “óbolo” aumentaba y se multiplicaba como digno premio a la absoluta confianza que el santo tenía en la Providencia divina.

Decía la verdad pura cuando aseguraba que “cuanto más limosna entregaba, tanto mas recibia” mientras que a quien le recomendaba moderación en su caridad, porque de lo contrario llevaría a la quiebra a la Santa Sede, mostrándole ambas manos, contestaba: “La siniestra recibe y la diestra da. Y, sin embargo, es mucho mas lo que pasa por mi izquierda que lo que pasa por mi derecha”. “Si con una mano doy –decia otras veces-, con la otra recibo mucho mas.”

Y siempre recibia en el momento oportuno, a veces por caminos ocultos al conocimiento humano, experimentando los milagros de la fe, puesto que tenía una fe inconmovible en la Providencia divina.

En 1911, el gobierno masónico de Portugal se desencadenaba contra la Iglesia, persiguiendo y despojando a los obispos y a los sacerdotes de todos sus derechos civiles y de todos los medios de subsistencia.

El obispo de Oporto, en nombre del Episcopado portugués, fue a Roma para pedir ayuda y auxilio al Papa.

-¿Cuánto necesitaríais de momento? –le pregunto Pío X, conmovido y con lagrimas.

-un millón.

-un millón no lo tengo –le contesto el santo- pero venid mañana. Mirare, buscare… el Señor nos ayudara.

Al siguiente dia el millón estaba a punto.

El Papa llamo a su prelado y le rogo que comprobara la suma.

Mientras aquel contaba los billetes del banco, el camarero secreto participante de turno anuncio la visita de un señor con acentro extranjero, quien tenía necesidad urgente de hablar con el Papa.

-Si, si, es preciso que a este señor lo reciba en seguida. Recoja los billetes de banco y salga por esta pequeña puerta –exclamo el Papa, dirigiéndose al prelado.

Aquel señor se entretuvo con el Santo Padre muy poco minutos. Cuando el camarero secreto participante entro de nuevo a recibir órdenes, Pío X, señalando la puerta por la cual hacia poco habia salido el prelado con los billetes de banco, le dijo sonriente:

-

Ya ve, por allí han salido y por aquí han entrado.