Esta es la cultura pastoral del Cura de Ars.

En otras ocasiones les dice:

“No vemos la hora de liberarnos del Señor como una piedrita en el zapato”.

O bien:

“EL pobre pecador es como una calabaza que la casera rompe en cuatro y la encuentra llena de gusanos”.

También:

“Los pecadores son negros como los tubos de la estufa”

Pero una cosa es hacer una lista de frases, y otra cosa es ver y sentir cómo estas frases le nacen del corazón, como le excavan el alma. El hecho es que todos salían de la iglesia diciendo: “Ningún sacerdote jamás ha hablado de Dios como nuestro Párroco”. Su mismo Obispo decía: “Se dice que el Cura de Ars no se ha instruido, yo no sé si sea verdad, pero estoy seguro que el Espíritu Santo se encarga de iluminarlo”.

Su actividad pastoral (mas allá de la construcción del asilo para niños y después el Instituto para la educación de los muchachos) toca tres aspectos de la vida parroquial que él identificó rápido como signos de la profunda descristianización de la cual la Francia de aquel tiempo venía sometida.

De un lado: el trabajo en los días de fiesta y costumbres de bestemiar, como signos surgidos de un ateismo práctico con el cual se niega de hecho aquel Dios al cual por quien se dice creer. El Cura sabe que, para sus campesinos, trabajar en fiesta quiere decir apegarse al dinero, quiere decir deshumanización del tiempo y de la vida. No por nada los señores de Paris están en intervalo tratando de abolir las fiestas y los domingos para sustituirlos con el diez, o sea un día de laico descanso cada diez, con el fin que se olvide el día del Señor y de los Santos.

Juan María Vianney no está en paz hasta que en el cuestionario de su parroquia no podrá escribir que en los días de fiesta “raramente” se trabaja y en fin cuando los extranjeros de paso no quedarán maravillados de ver tres conductores, tomando a un caballo encolerizado que tira la carga, y que todavía, no se desesperan ni bestemian. Se impresionan de tal manera que toman nota como una noticia de contar en camino.

Otra de las luchas del Santo Cura es contra las tabernas que él define “las bodegas del diablo”, “las escuelas en las cuales el infierno propone y enseña su doctrina, el lugar en el cual se venden las almas, donde las familias se destruyen, donde la salud se altera, donde inician los pleitos y donde se cometen los asesinos”.

Antes de sonreír, pensemos en un pueblo de 270 habitantes, con 40 casas, entre las cuales hay 4 hosterías, dos de las cuales pegadas a la iglesia. Pensemos en estas como el lugar alternativo a la Iglesia en los días de domingo y alternativo a las propias casas durante las largas tardes y noches. Pensemos a estas como el lugar en el cual se despacha la única droga ahora posible, el vino; donde se pierde el dinero logrado para la familia y donde, en el curso de las malas borracheras, se alimentan odios y risas.

La predicación y la intervención del Cura son así de decisivas que antes son forzadas a cerrar las dos hosterías vecinas a la iglesia y después las más apartadas. En el futuro, otros siete intentos de abrirlas de nuevo, irán al monte.

La tercera cuestión pastoral es aquella del “baile”: El Cura de Ars dice que el diablo circunda las danzas como un muro cierra un jardín, y las personas que entran “dejan su Ángel Custodio en la puerta, mientras el demonio se encarga de sustituirlo, de manera que a un cierto punto están en la sala tantos demonios cuantos bailarines”.

En la situación del tiempo, el baile campesino y las irrupciones de los bailarines de un pueblo al otro son casi el único concretísimo vehículo con el cual logran imponerse una cierta deshonestidad de actitud y de costumbres, que la familia no logra bloquear. Y por cuanto se quiera ser modernos, la impureza de los jóvenes, las infidelidades conyugales y la lujuria mimada y mimetizada por medio de ciertos bailes, no han sido jamás virtudes cristianas, ni siquiera hoy. Aunque estos vicios sociales desaparecen poco a poco casi enteramente por el amor y el respeto que la gente tiene por aquél santo Cura, que reza y hace penitencia por ellos. Pero sobretodo la acción educativa del santo Cura en el confesonario.

Hacia el 1827 se comienza a difundir su fama y santidad. Al inicio son quince o veinte peregrinos al día. En el año 1834 se cuentan treinta mil al año que llegarán, en los últimos años de su vida, de ochenta mil a cien mil. Fue necesario establecer un servicio regular diario de transporte de Lyón a Ars. Al contrario, se necesitan abril a la estación de Lyón una ventanilla especial que vendiera boletos de ida y regreso para Ars, con la duración de ocho días (boletos que en aquellos tiempos eran una excepción), dado que se necesitaba como término medio una semana para lograr confesarse.

Y comenzó así la verdadera misión del Cura de Ars: su “martirio de la confesión”. En los últimos veinte años le quedó en término medio 17 horas al día, comenzando cerca de la una o las dos de la noche en buena estación, o cerca de las cuatro en mala estación, terminando tarde.

Las únicas interrupciones eran para la celebración de la Misa, la recitación del breviario, el catecismo y cualquier minuto para un poco de alimento. En el verano la atmósfera era tan sofocante que los peregrino debían, en turno, salir afuera a respirar para poder resistir; de invierno el hielo tormentoso: “Les he preguntado como podían quedarse tantas horas así, con un tiempo tan áspero, sin tener nada para calentarse los pies”. “Amigo mío dice, el hecho que es que de Cada santo a Pascua, yo los pies no le siento de hecho”.

Pero este sacrificio de estar ahí, casi arrastrado y clavado por la gente, con cualquier tiempo y en cualquier hora, no era todavía el sufrimiento mayor. El sufrimiento era la ola de pecados de mal, que se regresaba sobre de él como un mar de lodo opresor. Todo aquello que yo sé del pecado decía lo he aprendido de ellos. Les escuchaba, leía en ellos como en un libro abierto, pero sobretodo les convertía. A menudo tenía tiempo para poquísimas palabras y en los últimos años tenía una voz casi débil que se cansaba de escucharlo. Sin embargo los penitentes salían desconcertados de su confesión. “¡Si el Señor no fuera así bueno en cambio lo es tanto! ¡Que mal les ha hecho nuestro Señor para que lo deban tratarlo en este modo!”

O bien:

“¿Porqué me han ofendido tanto? Te dirá un día nuestro Señor, y sabrás responderle”; Muy frecuentemente, sobretodo cuando se encontraba delante de pecadores raramente con conocimiento de su propio pecado y tan poco arrepentidos el Santo Cura comenzaba él a llorar. Y era una experiencia indecible aquella de verlo, con los propios ojos, un verdadero dolor, un verdadero sufrimiento, una verdadera pasión como absortos, dada “experiencia”: como si por un instante tu pudieras entrever la pena de Dios por tu mal, encarnada en la cara del sacerdote que te confiesa.

Predicando un retiro para los sacerdotes, propio sobre la plaza de Ars, en octubre pasado, Juan Pablo II les ha hablado de la necesidad de volver a dar a los fieles esta esperanza de perdón.

Ha dicho:

“Sé que ustedes encontrarán muchas dificultades: la falta de Sacerdotes y sobretodo el desamor de los fieles al Sacramento del Perdón. Dice: “¡desde hace mucho tiempo no vienen más a confesarse!” Este es el problema. ¿No esconde esto una falta de fe, una falta del sentido del pecado, del sentido de la mediación de Cristo y de la Iglesia, un desprecio hacia una práctica de la cual se han detenido solo las deformaciones ligadas a la costumbre? Notemos que su Vicario General había dicho al Cura de Ars: “No hay demasiado amor de Dios en esta Parroquia, usted lo incluirá”. Y el Santo Cura ha encontrado aún en los penitentes poco fervorosos. ¿Gracias a cual secreto los atraía al mismo tiempo creyentes y no creyentes, santos y pecadores? En realidad el Cura de Ars que era rudo en algunas predicaciones, para azotar el pecado, era como Jesús, muy misericordioso en el encuentro con cada pecador. El Abad Monnin decía de él: “es un horno de ternura y de misericordia. Ardía de la misericordia de Cristo”.

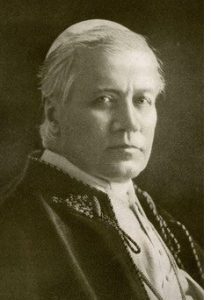

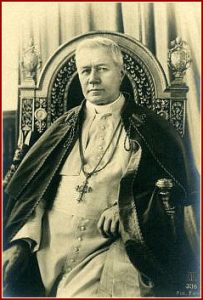

Era ya un viejo de 73 años, de largos cabellos blancos, con un cuerpo diáfano y consumido, y los ojos siempre más profundos y luminosos; en aquel verano caluroso del 1859, el 4 de agosto, murió sin agonía, sin miedo “como una lámpara que no tiene mas aceite”, “habiendo, dice un testigo, en los ojos una extraordinaria expresión de Fe y de felicidad”.

Su parroquianos, todos amontonados entorno a su pobre canónica, habían envuelto de hecho todo el edificio con diez telas que bañaban periódicamente, para que el no debiera sufrir demasiado aquel calor oprimente, al menos en aquellos últimos días.

Por diez días y por diez noches los restos mortales debieron permanecer expuestas en aquella capilla donde él había confesado tanto y los peregrinos desfilaron ininterrumpidamente a millares. Siempre en aquel discurso pronunciado a Ars hace algún mes, el Papa, parafraseando el título de un conocido novela italiana, pero en sentido opuesto, dice:

“Cristo se detuvo verdaderamente en Ars, en la época en la cual estaba el cura Juan Maria Vianney, Sí, se ha detenido y ha visto las multitudes de los hombres y de las mujeres del siglo pasado cansadas y extenuadas como ovejas sin pastor. Cristo se ha detenido aquí como el Buen Pastor. Un buen pastor, según el corazón de Dios, decía Juan María Vianney, es el más grande tesoro que Dios pueda otorgar a una parroquia, es uno de los dones más preciados de la misericordia divina”.

De todo tenemos necesidad aún estos nuestros días.